- home

- 週間ニュース

週間ニュース

世界湖沼会議inハンガリー 滋賀県が「世界湖沼デー」を呼びかけ

2023.11.20 20:35

世界中の専門家たちが、湖の環境保全などについて話し合う「世界湖沼会議」。今月、ハンガリーで開かれた会議の様子を特集でお送りします。今回は、滋賀県から始まった世界湖沼会議の歴史と、今回、滋賀県が呼びかけた「世界湖沼デー」についてです。世界湖沼会議は、世界の湖沼やその流域の環境問題について、研究者や行政、NGOや市民などが参加し、各国の現状やその対策について意見や情報が交換される国際会議です。

その発祥地は、なんと滋賀県。1984年に開かれた第1回の会議では、びわ湖の赤潮発生から県民が声をあげた「石けん運動」、そして、1980年7月1日に制定された「琵琶湖条例」について、「環境県・滋賀」の思いを強く世界に発信しました。そして、今月7日から9日までの3日に渡り開かれた今回、第19回の開催地は、中央ヨーロッパに位置する「ハンガリー」。これまで、2~3年ごとに開かれていた会議でしたが、コロナ禍もあって、5年ぶりの現地開催となりました。

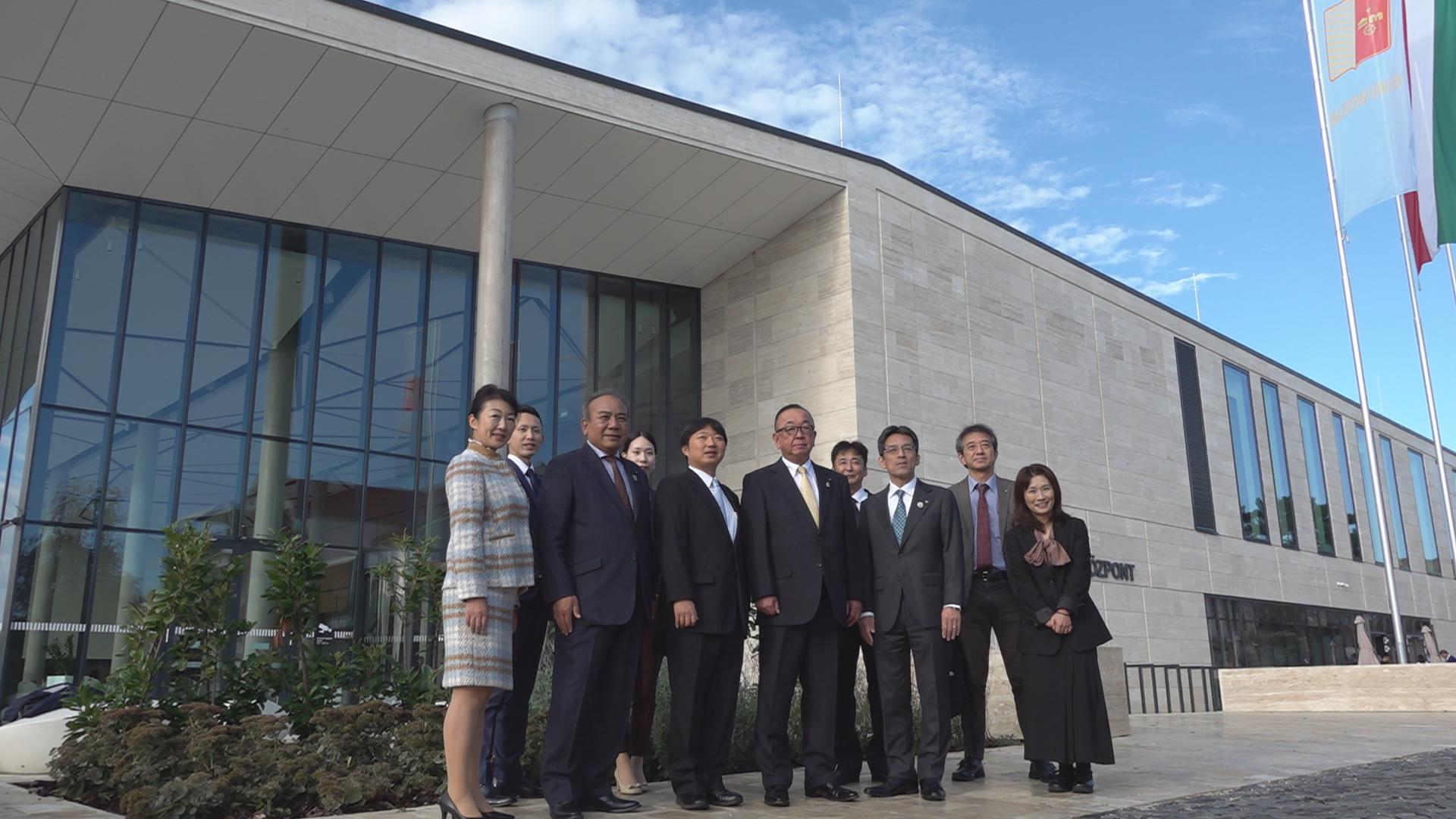

今回の会議には、世界の10を超える国と地域から、200人以上が参加し、滋賀県からも、江島宏治副知事や県議会の奥村芳正議長をはじめとする滋賀県団が現地を訪れました。会場となったハンガリー西部の街バラトンヒュレドには、中央ヨーロッパ最大の湖、「バラトン湖」があります。

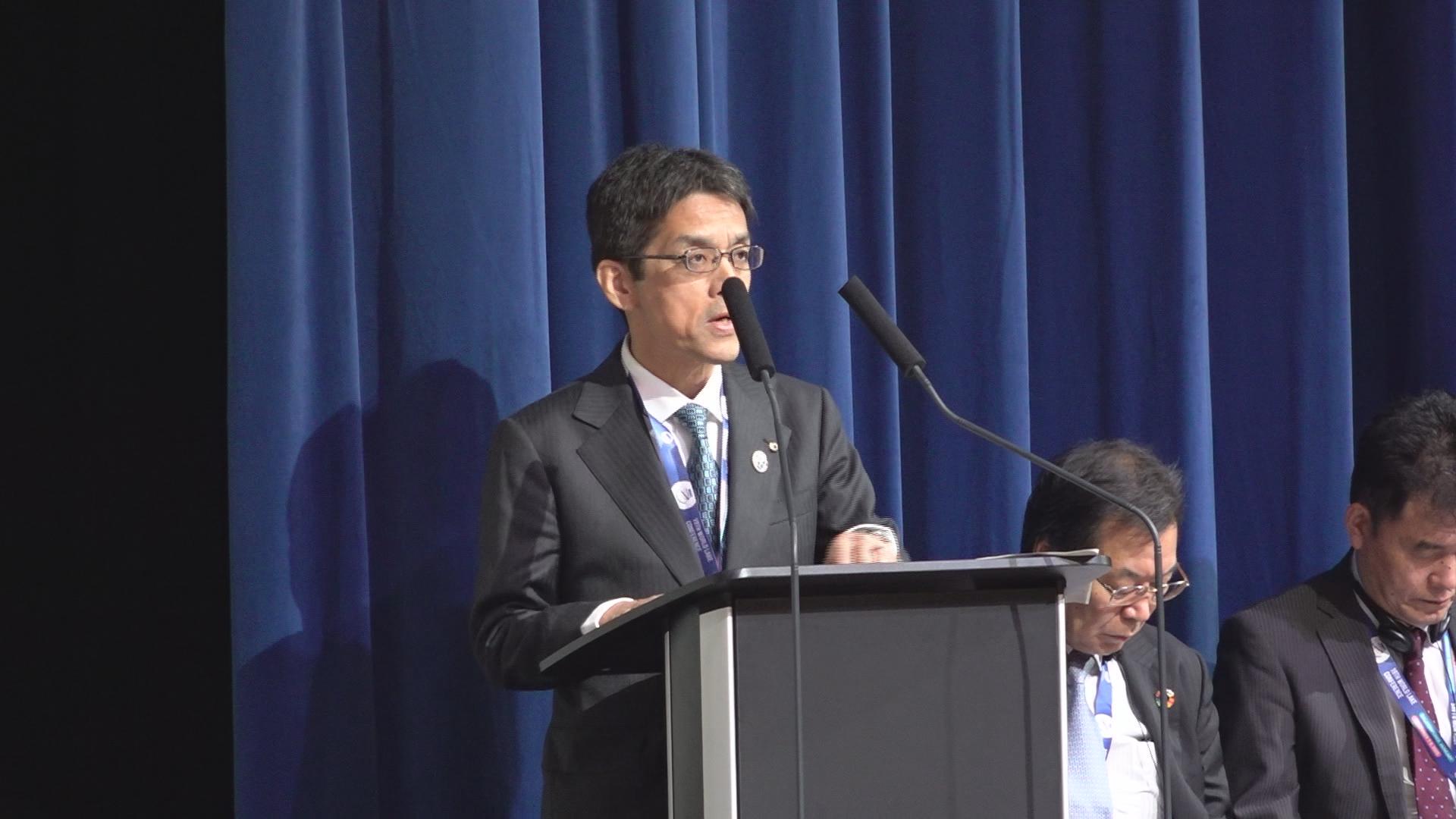

夏はリゾート地としても人気ですが、一方で、外来魚の増加など、環境問題も抱えています。初日7日の開会式のスピーチで江島副知事は、滋賀県に「びわ湖の日」があるように、『世界湖沼デー』という象徴的な日を国際的に制定することで、湖沼の保全に向けた更なる機運醸成につながると賛同を呼びかけました。

この呼びかけによって最終日、会議の最も重要な総括となる「バラトン宣言」には、「『世界湖沼デー』の制定に向け推進を図る」とする一文が盛り込まれたのです。